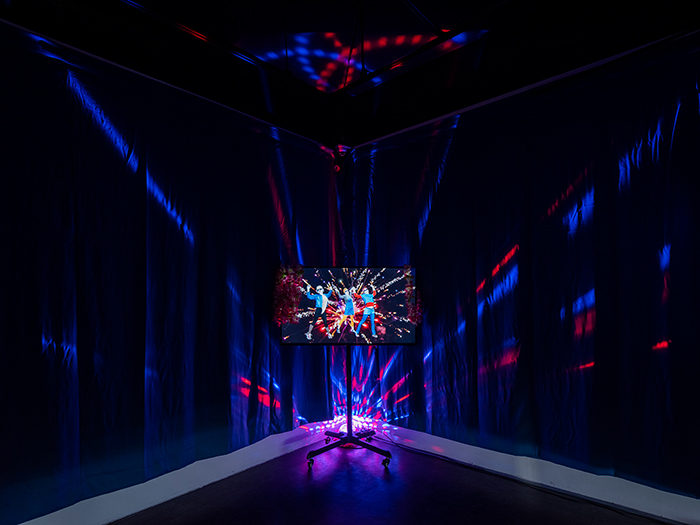

《If I can't dance, I don't want to be a part of your revolution》 전시 전경 ⓒ홍철기

춤을 추는 데는 동인이 필요하다. 전문 댄서가 아닌 이상 춤은 걷기, 숨쉬기와 달리 그것 자체 외에 다른 것을 목적으로 하지 않기 때문이다. 하지만 그 동인은 복잡한 것일 필요는 없다. 음악을 들으며 몸을 격렬히 움직이고 싶은 욕구와 그것을 실행에 옮김으로써 얻어지는 즉각적인 즐거움, 다른 이들과 함께 춤을 추는 상황이라면 다른 이들에게 매력적으로 보이거나 함께 즐거운 시간을 보내고자 하는 욕망도 있을 수 있겠다. 한편, 클럽이나 페스티벌 등 많은 사람들이 춤을 추기 위해 모이는 공간에서 춤을 춰 본 사람이라면 종종 기물들이 파손되고, 사람들이 오물을 버리거나 공간이 더러워지는 혼란스러운 상황을 흔히 보았을 것이다. 춤은 지금 여기, 내 몸에서 일어나는 것이며 같은 시공간 내 주변의 모든 것을 동시에 온전히 인식하기 어려운 상황에서 벌어지는 특이한 사건이다.

이 전시의 제목 《If I can’t dance, I don’t want to be a part of your revolution》에서 나타나는 ‘춤’이라는 단어는, 물론 춤을 둘러싼 수많은 요소에 대한 환유이다. 맹목적인 즐거움, 무목적성, 타인과의 연결감 등을 의미할 수 있겠다. 동시에 전시 제목에서는 춤과는 매우 이질적인 느낌을 가진 ‘혁명’이라는 단어가 등장한다. 이로부터 연상되는 질문은 다음과 같다. ‘그 자체를 제외하면 무목적적인 행위를 통해 어떻게 혁명을 하는가?’ 즉, 전시는 고통과 인내로 점철된 혁명이 아니라, 춤을 추듯 일상적이고 즐거운 차원에서의 혁명의 가능성을 질문한다.1 혁명은 분명 작품이나 전시에서는 쉽게 찾아볼 수 없는 어휘라는 점에서 본 전시를 독해하는 데 중요한 참조점이 되리라 보았다. 따라서 본 글에서는 춤과 혁명이라는 개념을 돋보기 삼아 전시와 작품을 들여다보고자 한다. 동시에 본 전시는 미술에 내재적인 요소를 중심으로 전개된다기보다는 미술을 매개로 관람객에게 적극적으로 말을 걸어온다는 인상을 주었기 때문에, 관람객의 입장에서 전시를 어떻게 경험할 수 있는지를 중점적으로 다루고자 한다.

전시장에 들어오자마자 가장 먼저 접할 수 있는 작품은 전시장 전체를 가로지르는 허연화의 〈세일링〉이다. 이 작품의 구성 요소에는 조명, 펜스, 로프, 체인 등 기성품이나 기성 재료들이 포함되어 있어 일상성과 친숙함이 부각된다. 이러한 재료들은 자신의 특징을 숨기기보다는 적극적으로 드러내는 동시에 서로 긴밀히 결합하여 전시장 안을 유영하는 배를 은유하고, 기울어진 패널은 취약한 뗏목을 연상시키기도 한다. 한편 바다 위에 떠 있는 실제의 배와 다르게 흐르는 듯한 모습으로 고정되고 정박되어 있는 모습은 역동적인 느낌보다는 잔잔한 느낌을 준다. 이는 외젠 들라크루아의 〈민중을 이끄는 자유의 여신〉과 같이 잘 알려진 작품에서도 볼 수 있듯 혁명이 연상시키는 강인함, 역동성, 전복의 이미지와는 상반된다. 이렇듯 전시는 우리가 가지고 있던 혁명의 이미지를 무너뜨리면서 시작한다.

《If I can't dance, I don't want to be a part of your revolution》 전시 전경 ⓒ홍철기

데이비드 조슬릿(David Joeslet)은 작품 앞에서 감상을 한다기보다는 미래를 위해 끊임없이 한 작품에서 다른 작품으로 이동하며 사진을 찍는 장소인 미술관이 “지연된 경험의 저장소”가 되었다고 언급한다.2 물론 찍은 사진을 다시 복습하는 미래는 오지 않을 가능성이 높다. 이는 비록 회화에 강조점을 둔 논의였지만 우리가 조각, 영상, 퍼포먼스 앞에서도 종종 작품 자체에 집중한다기보다는 숱하게 사진을 찍는다는 점을 고려해 보면 미술 보편에 적용될 수 있다. 관람객과 전시가 맺는 관계를 더욱 중점적으로 고려한다면, 이 전시에서는 지연된 경험의 저장소로서의 전시장보다는 춤을 추는 것과 같이 즉각적이고 휘발되는 경험이나 느낌을 부각하고자 하였다는 인상을 받는다.

전시에서 그러한 점이 가장 잘 드러나는 작품은 권령은의 〈암호명 부곡하와이〉이다. 흥미롭게도 이 작품에서는 관람객이 춤을 추면 보상이 주어진다는 점에서 춤은 앞서 말한 것처럼 단순히 무목적적이지만은 않게 된다. 천막이 쳐져 전시 공간의 다른 부분과 구분되는 이 작품은 관람객이 직접 참여할 수 있는 형태로, 만보기를 들고 흔들며 10분간 춤을 추면 만보기의 기록에 따라 복권을 여러 장 긁을 수 있는 기회가 주어진다. 열심히 참여한 정도에 따라 금전적 보상, 혹은 보상의 가능성이 주어지는 것은 실제로 복권에 당첨되는 것과는 무관하게 즐거움과 기대감을 제공한다. 또한, 전시장 중앙에는 전시를 위해 제작된 책자를 활용하여 관람객들이 참여할 수 있는 테이블이 마련되어 있다. 책자에 쓰여 있는 지시대로 직접 그것을 찢거나 오리고 그 위에 무언가를 그리면서 참여할 수 있다.

그러나 전시는 다른 작품을 보여줌에 있어서는 일반적인 전시에서처럼 완성된 작품을 관람객이 일방향적으로 감상하는 형식을 취한다. 따라서 혁명과 춤을 중심적인 소재로 제안한 이 전시 안에서는 작품을 파손하면 안 된다는 암묵적인 룰이 있는 기존 전시장의 속성에 따라 일종의 긴장감이 형성된다. 즉, 관람객들이 전시의 주제에서 기대할 수 있는바를 전시의 형식이 다소간 위반하고 있다는 점은 흥미롭다. 따라서 춤을 추며 혁명을 하자는 제안은 관람객으로 하여금 일종의 숙고와 사후적인 실천을 요청하게 된다. 즉, 전시는 직접 참여하거나 춤을 추도록 만들기도 하지만, 춤추는 혁명을 하기 위해 각자에게 무엇이 필요할지 연상하도록 유도하기도 한다.

권령은, 〈암호명 부곡하와이〉, 2021

벽에 전시된 람한의 작품 〈Worrior : Ah〉과 〈Worrior : Un〉은 판타지 속에 존재할 것 같은 강한 인상의 캐릭터를 보여준다. 빛나는 LED 패널 위, 무기를 들고 있는 네온 빛 캐릭터는 마치 RPG 게임 속 캐릭터 선택 화면이 물리적인 현실에 있는 것처럼 보이기도 한다. 비록 현실에서는 매일 학교에 억지로 가야 하는 무력한 중고등학생에 불과했지만, 당시 즐기던 RPG 온라인 게임에서는 각종 무기와 갑옷으로 무장한 캐릭터가 될 수 있었다. 현실 세계의 압박도 없을뿐더러 나의 성별, 나이, 이름, 외모 등 모든 것을 숨길 수 있는 온라인 게임이야말로 아무것도 아닌 나에게 권능을 부여하는 세계였다. 그것이 비록 자본에 의해 정교하게 짜인 판일지라도 말이다. 많은 이들이 판타지에 열광하는 이유는 그것이 상상 속에서나마 권능을 부여하는 힘을 가지고 있기 때문일 것이다. 람한의 작품에서는 권능을 부여하는 매개로서의 판타지, 그리고 람한과 이은이 협업한 작품 〈Nio_Arena〉에서는 실제 사람들이 참여하는 메타버스 세계에 그러한 판타지의 요소를 구현한 모습이 드러난다. 혁명은 더 나은 미래에 대한 상상, 나 자신의 힘에 대한 믿음에서 가능하다는 점을 생각해 보면 판타지와 혁명 간의 연결고리는 더욱 선명해진다.

앵 보의 영상 〈Non-binary pussy〉의 경우 혁명의 대상이 다소 뚜렷하게 손에 잡힌다. 앵 보는 한때 혁명의 아이콘이었지만 지금은 권위와 독재의 상징이 된 정치인들을 희화화하며 언어유희를 즐긴다. 가장 어렵고 무서운 존재인 독재자와, 누구에게나 있지만 가장 비천하다고 여겨지는 성기 또는 항문의 유사점은 둘 다 언급이 금기시되어 있다는 데 있다. 앵 보는 그 점을 활용하면서 영상 속에서 랩을 하듯 라임을 맞추며 독재자의 이름과 성기, 항문을 속된 방식으로 마음껏 외친다. 현대적인 혁명을 위해 필요한 것은 무거운 의무가 덧씌워진 진지함보다는 금기와 혁명의 대상을 낙후시키는 노골적인 유머일 수 있다.

람한X이은, 〈Nio_Arena〉, 2022

전시를 보고 나니 비록 너무도 무력하지만 상상 속에서는 무엇이든 될 수 있고 할 수 있을 것 같던 어린 시절이 떠올랐다. ‘세상은 원래 이런 것’이라고 수긍하지 못하던 시절 날카롭게 벼리고 있던 문제의식들, 각종 불만과 답답함, 그것들에 대해 아무것도 하지 못했던 지난 시간들. 춤의 즉시성만을 떠올리며 전시를 보다 보니 해소되지 않는 의문이 내내 있었지만, 이 전시에서 이야기하는 춤은 몸을 움직이는 차원에서의 춤에서 그치지 않을 수도 있겠다. 머릿속에서 자신의 전능함을 마음껏 상상하는 것, 나를 답답하게 하는 것들을 마음껏 희화화하고 조롱하는 것, 비장하게 싸우지 않아도 괜찮다고 이야기하는 것은 충분히 즐거울 수 있는 권리를 박탈당한 우리 안에서도 어쩌면 이미 혁명이 시작되었다고 말하는 것도 같다. 하지만 가장 근본적이면서도 아무도 명쾌한 답을 줄 수 없는 질문이 동시에 떠올랐다. 미술은 혁명을 가능케 할 수 있을까? 우리는 무엇에 대한 혁명부터 해야 할까? 태업과 파업이 혁명의 한 방식인 것처럼 ‘춤’을 통해 혁명을 할 수 있을까? 태업의 난점 중 하나는 혼자만의 실천으로는 불가능하다는 것이다. 혁명의 속성 자체가 그러하다면, 우리는 어떻게 다 함께 춤을 출 수 있을까? 우리에게는 정말로, 혁명해야 할 것들이 너무도 많기 때문이다.